Storia dei Legumi

Un percorso lunghissimo quello dei legumi, che hanno avuto origine in zone diverse, e viaggiando per il mondo, in ogni angolo del pianeta, si sono adattati al clima e alla terra che hanno trovato, cambiando un po’, incrociandosi con altre varietà, legandosi indissolubilmente a territori specifici e a determinate comunità, influenzando tradizioni sociali e culinarie, e lasciando una lunghissima traccia nella storia del genere umano di fame, carestie, miserie..., a cui solo da poco tempo gli storici hanno rivolto la dovuta attenzione.

Le tracce più antiche di coltivazione di leguminose sono state trovate in una grotta nel nordovest della Thailandia, dove gli abitanti producevano – quasi diecimila anni fa – due distinte tipologie di fave e una varietà di piselli già diversa rispetto a quelle che crescevano spontaneamente in alcuni territori del Afghanistan e nell’Asia Centrale. Nel nostro Paese, semi di lenticchie e cicerchie sono state trovate nel sito della grotta dell’Uzzo a Trapani, risalenti a 8000 anni fa, agli albori della rivoluzione agricola in Italia.

La parola legumi deriva dal latino “lègere” che significa raccogliere ma anche scegliere. Nel tempo il sapere degli agricoltori ha dato vita a migliaia di specie che sono l’espressione della diversità culturale e paesaggistica dei loro territori e che, a loro volta, hanno dato origine a una grande varietà gastronomica. Una diversità che si articola in forme, sapori, colori, ricette, preparazioni, rituali. Una ricchezza fondamentale per salvaguardare la cultura e la dieta delle comunità, ma anche per garantire un terreno fertile, grazie alla rotazione delle colture ed alla loro capacità di trasmettere le sostanze azotate.

Le tracce più antiche di coltivazione di leguminose sono state trovate in una grotta nel nordovest della Thailandia, dove gli abitanti producevano – quasi diecimila anni fa – due distinte tipologie di fave e una varietà di piselli già diversa rispetto a quelle che crescevano spontaneamente in alcuni territori del Afghanistan e nell’Asia Centrale. Nel nostro Paese, semi di lenticchie e cicerchie sono state trovate nel sito della grotta dell’Uzzo a Trapani, risalenti a 8000 anni fa, agli albori della rivoluzione agricola in Italia.

La parola legumi deriva dal latino “lègere” che significa raccogliere ma anche scegliere. Nel tempo il sapere degli agricoltori ha dato vita a migliaia di specie che sono l’espressione della diversità culturale e paesaggistica dei loro territori e che, a loro volta, hanno dato origine a una grande varietà gastronomica. Una diversità che si articola in forme, sapori, colori, ricette, preparazioni, rituali. Una ricchezza fondamentale per salvaguardare la cultura e la dieta delle comunità, ma anche per garantire un terreno fertile, grazie alla rotazione delle colture ed alla loro capacità di trasmettere le sostanze azotate.

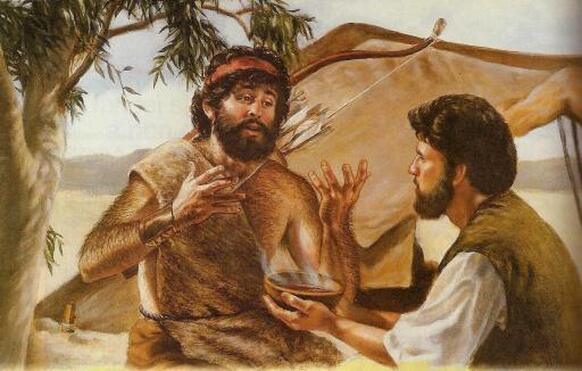

ESAU' VENDE LA PRIMOGENITURA PER UN PIATTO DI LENTICCHIE

Immagine tratta da lartedeipazzi.blog

Immagine tratta da lartedeipazzi.blog

Lenticchie, fagioli, fave, ceci, cicerchie e piselli sono alimenti d’antichissimo consumo, sebbene per secoli siano stati considerati poco pregiati e discriminati nella gerarchia alimentare.

Nell’antico Egitto la popolazione trovava sostentamento nelle leguminose come ceci, fave, lenticchie, piselli nani e lupini, meno nei fagioli che venivano considerati alimenti poveri, secondo una classificazione ripresa poi anche da Plinio e Columella.

Solo Galeno, grande medico del II secolo, inserisce nel suo Della natura et vertu di cibi, un discorso nutrizionale sul fagiolo, in una dieta a base di fieno greco, fagioli, arabea (simile ai piselli) e lupini, insieme ad erbe, frutti e olive. Una dieta vegetariana quindi, dove i fagioli venivano conditi anche con il garum, una salsa tanto cara ai Romani. La prima ricetta documentata, a base di fagioli, la dobbiamo a quel Marco Gavio Apicio, patrizio romano del I secolo d.C., che li consiglia fritti e conditi con pepe, o cucinati in tegame con finocchio verde e sapa, un mosto cotto piuttosto ristretto, antesignano dell’attuale aceto balsamico.

La gran parte della popolazione romana si nutriva di zuppe di farro, fave, lenticchie, ceci e piselli, insieme a formaggio, uova, latte e miele, vino.

Nell’antico Egitto la popolazione trovava sostentamento nelle leguminose come ceci, fave, lenticchie, piselli nani e lupini, meno nei fagioli che venivano considerati alimenti poveri, secondo una classificazione ripresa poi anche da Plinio e Columella.

Solo Galeno, grande medico del II secolo, inserisce nel suo Della natura et vertu di cibi, un discorso nutrizionale sul fagiolo, in una dieta a base di fieno greco, fagioli, arabea (simile ai piselli) e lupini, insieme ad erbe, frutti e olive. Una dieta vegetariana quindi, dove i fagioli venivano conditi anche con il garum, una salsa tanto cara ai Romani. La prima ricetta documentata, a base di fagioli, la dobbiamo a quel Marco Gavio Apicio, patrizio romano del I secolo d.C., che li consiglia fritti e conditi con pepe, o cucinati in tegame con finocchio verde e sapa, un mosto cotto piuttosto ristretto, antesignano dell’attuale aceto balsamico.

La gran parte della popolazione romana si nutriva di zuppe di farro, fave, lenticchie, ceci e piselli, insieme a formaggio, uova, latte e miele, vino.

|

COPPIA DI CONTADINI CHE MANGIANO

Immagine tratta da alberodellagastronomia.blogspot.com |

I ceci, popolarissimi ed economici, venivano consumati abbrustoliti, come saporito passatempo, nei teatri e nelle agorà, mentre nei banchetti, per stimolare la sete di vino, si usava sgranocchiare fave, ceci e frutta secca. Il grande Cicerone era così chiamato per una grossa escrescenza che ornava il suo naso, fatta appunto a forma di cece (cicer in latino). Anche il consumo di lenticchie, importate dall’Egitto, era enorme. Cibo popolare ma anche pietanza ammessa agli onori della mensa imperiale.

|

Oltre ad uno smodato uso alimentare, esse venivano usate anche per contornare i carichi di merci fragili che attraversavano il Mediterraneo a bordo della navi onerarie. L’obelisco di Piazza San Pietro in Vaticano, per esempio, fu traghettato a Roma da Alessandria d’Egitto sistemato al centro di 120 mila misure di lenticchie! Dai legumi hanno tratto il nome nobili famiglie Romane come quella dei Fabia (da faba = fava), dei Pisone (dal latino pisum = pisello), e dei Lentuli (da lens = lenticchia).

Nella dieta dei Greci antichi vi rientravano, per la loro sapidità ed il loro alto valore nutritivo. Zuppe miste, le cosiddette “panspermià” (nome del brodo primordiale da cui deriverebbe la vita sulla Terra), venivano offerte alla Grande Madre all’inizio di ogni primavera, per propiziare il raccolto. I più umili di tutti erano i lupini, detti “thermòs”, che comparivano sulle tavole della Grecia contadina nell’ultimo giorno di ogni mese, con lo scopo di propiziarsi Ecate, dea dell’Oltretomba, e allontanare, così, i fantasmi dalle case. In queste cosiddette “cene di Ecate”, erano offerti ai poveri gratuitamente: dopo averli lessati, venivano lasciati in ammollo in acqua di mare e poi consumati nei giorni di digiuno. Un altro cibo usato durante il digiuno era la fava, uno degli alimenti più antichi dell’umanità, la cui coltivazione, antecedente a quella dei cereali, risale all’età del Bronzo.

Nell’Iliade, Omero descrive distese che “biondeggiavano di fave nere e ceci”. Le fave erano bandite solo dai Pitagorici, che le ritenevano un cibo impuro, ma venivano preparate nelle feste della semina o “Pyanopsie” sotto forma di zuppa (puanion pòltos).

Anche le lenticchie erano molto diffuse nell’antica Grecia. Interdette nei banchetti, si gustavano, sotto forma di zuppe e minestre, nelle mense domestiche. Legume umile, tipico dei giorni di magro, erano apprezzate per il loro valore proteico, tanto che il grande Ippocrate le consigliava agli uomini anziani, per potenziarne la virilità. Per questa stessa ragione erano stimate da Aristotele che le consumava spesso condite con lo zafferano (altro prodotto ritenuto afrodisiaco). Plutarco, invece, era convinto che fosse una buona zuppa di fagioli ad incoraggiare Afrodite. Si trattava naturalmente del “phàselos” greco, il piccolo fagiolo dell’occhio, che non era molto amato dai buongustai locali, tanto che Ateneo lo cita “insieme con la fava e il fico secco come alimento degno degli Spartani”.

Nella dieta dei Greci antichi vi rientravano, per la loro sapidità ed il loro alto valore nutritivo. Zuppe miste, le cosiddette “panspermià” (nome del brodo primordiale da cui deriverebbe la vita sulla Terra), venivano offerte alla Grande Madre all’inizio di ogni primavera, per propiziare il raccolto. I più umili di tutti erano i lupini, detti “thermòs”, che comparivano sulle tavole della Grecia contadina nell’ultimo giorno di ogni mese, con lo scopo di propiziarsi Ecate, dea dell’Oltretomba, e allontanare, così, i fantasmi dalle case. In queste cosiddette “cene di Ecate”, erano offerti ai poveri gratuitamente: dopo averli lessati, venivano lasciati in ammollo in acqua di mare e poi consumati nei giorni di digiuno. Un altro cibo usato durante il digiuno era la fava, uno degli alimenti più antichi dell’umanità, la cui coltivazione, antecedente a quella dei cereali, risale all’età del Bronzo.

Nell’Iliade, Omero descrive distese che “biondeggiavano di fave nere e ceci”. Le fave erano bandite solo dai Pitagorici, che le ritenevano un cibo impuro, ma venivano preparate nelle feste della semina o “Pyanopsie” sotto forma di zuppa (puanion pòltos).

Anche le lenticchie erano molto diffuse nell’antica Grecia. Interdette nei banchetti, si gustavano, sotto forma di zuppe e minestre, nelle mense domestiche. Legume umile, tipico dei giorni di magro, erano apprezzate per il loro valore proteico, tanto che il grande Ippocrate le consigliava agli uomini anziani, per potenziarne la virilità. Per questa stessa ragione erano stimate da Aristotele che le consumava spesso condite con lo zafferano (altro prodotto ritenuto afrodisiaco). Plutarco, invece, era convinto che fosse una buona zuppa di fagioli ad incoraggiare Afrodite. Si trattava naturalmente del “phàselos” greco, il piccolo fagiolo dell’occhio, che non era molto amato dai buongustai locali, tanto che Ateneo lo cita “insieme con la fava e il fico secco come alimento degno degli Spartani”.

IL MANGIATORE DI FAGIOLI DI ANNIBALE CARRACCI

Immagine tratta da analisidellopera.it

Immagine tratta da analisidellopera.it

In epoca medievale i legumi in genere erano considerati un cibo adatto alle classi subalterne. Proprio per queste caratteristiche divennero uno dei simboli dell’alimentazione monastica, con valori anche mistici che, in contrapposizione alla mentalità dei ricchi e potenti basata sull’abbondante consumo di carne quale espressione di superiorità, diffondevano un modello alimentare molto sobrio.

Ed inoltre rappresentarono per la popolazione meno agiata la migliore soluzione da affiancare o da sostituire ai cereali, non solo in periodi di crisi e carestia, ma anche in momenti di normalità. Nel Medioevo troviamo frequentemente l’uso di macinarli, soprattutto la fava ed i ceci, e di combinarli con la farina di frumento. Un impiego già noto in epoca romana, come ci narra il grande scrittore Plinio, che nei suoi scritti ricorda quanto diffusa fosse l’abitudine di mescolare la farina di fava con quella di cereali, e in particolare con quella di panìco. Una tradizione che troviamo dunque ancora intatta durante tale periodo, testimoniata dalla numerosa presenza nei mercati cittadini medievali di venditori di “cicera e panicum”, in particolare durante il periodo della Quaresima.

In cucina, quasi tutti i legumi, ma soprattutto le fave e i piselli, potevano essere consumati verdi, con un po' di sale ed olio e forse anche con erbe aromatiche o salse particolari. In genere però, grazie alla loro facile conservazione, venivano essiccati ed erano utilizzati interi o macinati. Servivano particolarmente per la preparazione di minestre, di brodi, di creme o zuppe calde, ma potevano anche essere abbinati agli ortaggi o semplicemente cotti e conditi con l’olio. Raramente accompagnavano i piatti di carne e nelle mense delle classi più agiate, dove peraltro non avevano una grossa presenza, e venivano insaporiti con l’aggiunta di spezie, per dare “tono e preziosità” al piatto.

In seguito alla scoperta delle Americhe, grazie alla conoscenza di nuove ed esotiche varietà di fagioli, l’interesse per i legumi ritrovò un certo favore. Le prime coltivazioni sperimentali dei fagioli “americani” avvennero in Italia verso il 1530, e venivano chiamati “turcheschi” come tutto ciò che arrivava da lontano e non si conosceva. Nel 1532, l’umanista Piero Valeriano ne portò un sacchetto, avuto da Papa Clemente VII, a Belluno, sua città natale, e verso il 1550 cominciarono le coltivazioni in vari territori della Pianura Padana, in consociazione a mais e viti.

Nel 1544 il medico e botanico Pier Andrea Mattioli scriveva “... a tutta Italia volgari, et se ne ritrovano di più storti, bianchi, rossi di gialli et di punticchiati di diversi colori…”.

“I primi esploratori del Nuovo Mondo provano la polenta con i fagioli, che diviene il desinare quotidiano del popolo contadino, unica sopravvivenza alimentare. Già nel 1554 si parla di campi interi coltivati a mais nel Polesine, e nel veronese nel 1592 si fa menzione del formento giallo e del fagiolo. Polenta e fagioli sono sempre presenti nei libri dei monasteri e nei daziari della Repubblica Serenissima”

È datata 1591 la prima testimonianza della presenza in Europa del fagiolo Lima (Lunatus), che in Italia inizierà ad avere successo solo a fine ‘800. Mentre nel 1633 l’inglese J. Tradescant introdusse il fagiolo di Spagna (Coccineus), inizialmente solo per scopo ornamentale, piantato in vasi posti nelle finestre delle ville. La cucina del ‘600, grazie anche alla Controriforma è ben disposta verso verdure e legumi, con l’aggiunta di erbe fini nostrane, che sostituiscono le spezie lontane e costose. Ma quando il pepe diventa abbordabile anche alle classi popolari, entra nella minestra di fagioli, per non lasciarla più.

Ed inoltre rappresentarono per la popolazione meno agiata la migliore soluzione da affiancare o da sostituire ai cereali, non solo in periodi di crisi e carestia, ma anche in momenti di normalità. Nel Medioevo troviamo frequentemente l’uso di macinarli, soprattutto la fava ed i ceci, e di combinarli con la farina di frumento. Un impiego già noto in epoca romana, come ci narra il grande scrittore Plinio, che nei suoi scritti ricorda quanto diffusa fosse l’abitudine di mescolare la farina di fava con quella di cereali, e in particolare con quella di panìco. Una tradizione che troviamo dunque ancora intatta durante tale periodo, testimoniata dalla numerosa presenza nei mercati cittadini medievali di venditori di “cicera e panicum”, in particolare durante il periodo della Quaresima.

In cucina, quasi tutti i legumi, ma soprattutto le fave e i piselli, potevano essere consumati verdi, con un po' di sale ed olio e forse anche con erbe aromatiche o salse particolari. In genere però, grazie alla loro facile conservazione, venivano essiccati ed erano utilizzati interi o macinati. Servivano particolarmente per la preparazione di minestre, di brodi, di creme o zuppe calde, ma potevano anche essere abbinati agli ortaggi o semplicemente cotti e conditi con l’olio. Raramente accompagnavano i piatti di carne e nelle mense delle classi più agiate, dove peraltro non avevano una grossa presenza, e venivano insaporiti con l’aggiunta di spezie, per dare “tono e preziosità” al piatto.

In seguito alla scoperta delle Americhe, grazie alla conoscenza di nuove ed esotiche varietà di fagioli, l’interesse per i legumi ritrovò un certo favore. Le prime coltivazioni sperimentali dei fagioli “americani” avvennero in Italia verso il 1530, e venivano chiamati “turcheschi” come tutto ciò che arrivava da lontano e non si conosceva. Nel 1532, l’umanista Piero Valeriano ne portò un sacchetto, avuto da Papa Clemente VII, a Belluno, sua città natale, e verso il 1550 cominciarono le coltivazioni in vari territori della Pianura Padana, in consociazione a mais e viti.

Nel 1544 il medico e botanico Pier Andrea Mattioli scriveva “... a tutta Italia volgari, et se ne ritrovano di più storti, bianchi, rossi di gialli et di punticchiati di diversi colori…”.

“I primi esploratori del Nuovo Mondo provano la polenta con i fagioli, che diviene il desinare quotidiano del popolo contadino, unica sopravvivenza alimentare. Già nel 1554 si parla di campi interi coltivati a mais nel Polesine, e nel veronese nel 1592 si fa menzione del formento giallo e del fagiolo. Polenta e fagioli sono sempre presenti nei libri dei monasteri e nei daziari della Repubblica Serenissima”

È datata 1591 la prima testimonianza della presenza in Europa del fagiolo Lima (Lunatus), che in Italia inizierà ad avere successo solo a fine ‘800. Mentre nel 1633 l’inglese J. Tradescant introdusse il fagiolo di Spagna (Coccineus), inizialmente solo per scopo ornamentale, piantato in vasi posti nelle finestre delle ville. La cucina del ‘600, grazie anche alla Controriforma è ben disposta verso verdure e legumi, con l’aggiunta di erbe fini nostrane, che sostituiscono le spezie lontane e costose. Ma quando il pepe diventa abbordabile anche alle classi popolari, entra nella minestra di fagioli, per non lasciarla più.

|

La vera espansione dei fagioli americani in Europa avvenne in Francia nel periodo della Rivoluzione Francese, nel ‘700 in Spagna e Olanda, nell’800 in Inghilterra, e tra il ‘700 e l’800 in Italia. Nel ‘700 la cucina francese si impone nei gusti di tutta Europa, ed i cuochi transalpini diventano richiestissimi: anche nell’Italia del sud, barocca, vengono chiamati cuochi da Parigi, i Monsù, che propongono il “codice francigeno”, tra nuove tecniche, terminologia d’oltralpe, raffinatezza, leggerezza ed eleganza dei piatti.

|

MANGIATORI DI FAGIOLI DI VINCENZO CAMPI

Immagine tratta da alberodellagastronomia.blogspot.com |

Ed in questo periodo, almeno in Italia, nonostante la popolazione europea aumenti nei numeri, l’accoppiata legumi-mais, risulta determinante per sfamare la massa. Dai ricettari di fine ‘700 si nota che sono i fiorentini a consumare più fagioli, quelli bianchi (di Sorana, Zolfino e altri), e nei ricettari si trovano molte ricette con i fagioli tra cui alla Servante, alla Provenzale, alla Maistre d’Hotel.

Nell’800 si impone la cucina della borghesia, che nella Francia post-rivoluzionaria si sostituisce a quella nobiliare, anche se Brillat-Savarin nella sua “Fisiologia del gusto” non apprezza molto i fagioli. La supremazia delle salse francesi, bianche, farina e burro, lasciano spazio ai pomi d’oro, un’onda rossa che si esprime nella mediterraneità della cucina partenopea, e che troverà spazio nelle preparazioni a base di legumi, anche nei secoli successivi.

Le grandi carestie e la successiva carenza alimentare, portano ad una massiccia diffusione dei legumi, anche quelli come la cicerchia e le fave che, insieme a cereali come l’avena e la segale, venivano poco considerati. Un impulso notevole arriva da Nicolas Appert che permette a piselli, fagioli e fagiolini di essere conservati “in scatola”, buoni come fossero freschi. Nel 1825 gli Stati Uniti iniziano la produzione di conserve alimentari per l’esercito, poi sviluppatesi ovunque. Ecco quindi i fagioli in scatola, impressi in moltissimi film western o scaldati direttamente dai soldati in guerra, che ancora oggi rappresentano la fetta più importante nel commercio di tale prodotto.

Nel periodo del Risorgimento in Italia giunge alla sua massima espressione la nuova cucina borghese: in molti ricettari dell’epoca troviamo la presenza di legumi freschi e secchi, ben rappresentata nel libro dell’Artusi La scienza della cucina e l’arte di mangiare bene, ma soprattutto nel ricettario per massaie di Ingegnoli "Come si cucinano i legumi" del 1895. L’unità d’Italia trova nelle ricette regionali e nei legumi, da lui definiti la carne dei poveri, una valida alternativa alla carne, come alimento sano, nutriente e di poca spesa.

Nell’800 si impone la cucina della borghesia, che nella Francia post-rivoluzionaria si sostituisce a quella nobiliare, anche se Brillat-Savarin nella sua “Fisiologia del gusto” non apprezza molto i fagioli. La supremazia delle salse francesi, bianche, farina e burro, lasciano spazio ai pomi d’oro, un’onda rossa che si esprime nella mediterraneità della cucina partenopea, e che troverà spazio nelle preparazioni a base di legumi, anche nei secoli successivi.

Le grandi carestie e la successiva carenza alimentare, portano ad una massiccia diffusione dei legumi, anche quelli come la cicerchia e le fave che, insieme a cereali come l’avena e la segale, venivano poco considerati. Un impulso notevole arriva da Nicolas Appert che permette a piselli, fagioli e fagiolini di essere conservati “in scatola”, buoni come fossero freschi. Nel 1825 gli Stati Uniti iniziano la produzione di conserve alimentari per l’esercito, poi sviluppatesi ovunque. Ecco quindi i fagioli in scatola, impressi in moltissimi film western o scaldati direttamente dai soldati in guerra, che ancora oggi rappresentano la fetta più importante nel commercio di tale prodotto.

Nel periodo del Risorgimento in Italia giunge alla sua massima espressione la nuova cucina borghese: in molti ricettari dell’epoca troviamo la presenza di legumi freschi e secchi, ben rappresentata nel libro dell’Artusi La scienza della cucina e l’arte di mangiare bene, ma soprattutto nel ricettario per massaie di Ingegnoli "Come si cucinano i legumi" del 1895. L’unità d’Italia trova nelle ricette regionali e nei legumi, da lui definiti la carne dei poveri, una valida alternativa alla carne, come alimento sano, nutriente e di poca spesa.

La prima guerra mondiale rappresenta il periodo dove l’industria conserviera spinge a nuove soluzioni: in America già nel 1920 si parla del super freddo, ovvero il congelamento (una grande rivoluzione per la conservazione, specialmente per i piselli), quando il frigorifero arriva in Italia solo negli anni ‘50.

Dal dopoguerra fino agli anni '60, i legumi hanno avuto un ruolo primario per la sopravvivenza di moltissime famiglie contadine, e la loro coltivazione in Italia ha avuto la sua massima estensione. E in questo periodo si sono create numerosissime nuove varietà ed ecotipi locali, che agricoltori e piccoli contadini con pazienza, dedizione e amore, hanno selezionato anno dopo anno, fino a raggiungere i prodotti d’eccellenza che possiamo apprezzare anche oggi, in ogni nostra regione: al nord predominano fagioli e piselli, al centro-sud lenticchie, ceci, fave, cicerchie, lupini e carrube. Finalmente escono dall’anonimato e vengono riconosciuti per nome e luogo di produzione.

Tutti i legumi nel corso dei secoli si sono trasformati e sono stati selezionati dai contadini in ogni singola zona, e questo meccanismo ha permesso a molte varietà ed ecotipi di avere, oltre a caratteristiche diverse e uniche di gusto, la resistenza a virus e parassiti, in quel territorio specifico, garanzia di sopravvivenza alimentare e della stessa specie.

Non sprechiamo questo patrimonio di biodiversità!

Dal dopoguerra fino agli anni '60, i legumi hanno avuto un ruolo primario per la sopravvivenza di moltissime famiglie contadine, e la loro coltivazione in Italia ha avuto la sua massima estensione. E in questo periodo si sono create numerosissime nuove varietà ed ecotipi locali, che agricoltori e piccoli contadini con pazienza, dedizione e amore, hanno selezionato anno dopo anno, fino a raggiungere i prodotti d’eccellenza che possiamo apprezzare anche oggi, in ogni nostra regione: al nord predominano fagioli e piselli, al centro-sud lenticchie, ceci, fave, cicerchie, lupini e carrube. Finalmente escono dall’anonimato e vengono riconosciuti per nome e luogo di produzione.

Tutti i legumi nel corso dei secoli si sono trasformati e sono stati selezionati dai contadini in ogni singola zona, e questo meccanismo ha permesso a molte varietà ed ecotipi di avere, oltre a caratteristiche diverse e uniche di gusto, la resistenza a virus e parassiti, in quel territorio specifico, garanzia di sopravvivenza alimentare e della stessa specie.

Non sprechiamo questo patrimonio di biodiversità!

CONTATTI

|

Seguici sui socialScrivici |